事例:S‐2

| インナーチューブの工具痕がもたらしたオイルシールの破損によるフォークのオイル漏れについて |

【整備車両】

RG400EW-2WC (HK31A) RG400Γ(ガンマ) Ⅱ型 1986年式 参考走行距離:12,000km |

【不具合の症状】

左右のフロントフォーク、特に左側から大量にオイルが漏れていました。

| 図1 、走行後に摺動部から流れ落ちるフォークオイルの様子 |

|

図1は走行20km程度の走行直後の左側フロントフォーク摺動部の様子です。

もともとオイルが漏れていましたが走行による内部の摩擦から起きた発熱で油温が上昇し、

オイル粘度が上がりサラサラになった状態で更に流れ出てきたものと考えられます。

この車両はハンドル、ステム、フォーク、タイヤのフロント廻り一式が、

GSF400(GK75A)バンディット400のものに移植されていました。

インナーチューブはK型のものでした。

|

【点検結果】

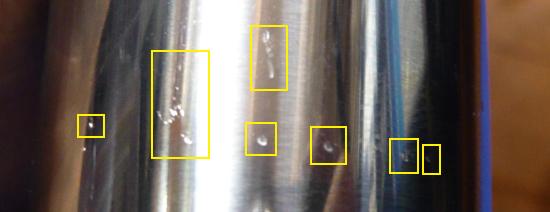

フォークを分解点検したところ、図2の様に黄色の四角で囲んだ部分の数か所に渡り、

インナーチューブの摺動部に深く潰して引っ掻いた傷がありました。

| 図2 、工具痕と推測できる傷のついたインナーチューブ |

|

画像中央の縦の傷は手で触ると尖っていて、傷の境界部分が鋭くめくれていました。

この部分はオイルシールを固定した場合のストロークで考えると、

通常の動きではダストシール上部からは確認出来ない位置にあり、

フォークが伸び切った状態でオイルシールと接触する部分にあたります。

つまりフォークを組み立てて車両に取り付けられている状態では傷はオイルシールより下に位置し、

外部からは一切接触出来ない環境にあります。

このことから、これらの傷はフォークを分解した時にしかつかないと判断出来ます。

そしてこの様な傷をつけるとしたらインナーチューブとアウターチューブを分離する時に、

インナーチューブをバイスに挟みアウターチューブを引っ張った時です。

本来はアウターチューブのキャリパ取り付け部等、肉があり、バイスで挟んでも歪まない場所を選んで、

更に挟んだところに傷がつかない様に当てもの等で養生して作業をしなければなりません。

ところが、この事例では以前に作業した人がインナーチューブをバイスで直接挟んで固定したのではないかと推測出来ます。

縦傷はアウターチューブを引っ張った際に、インナーチューブを同方向に引きずって出来たものではないかと考えられます。

| 図3、工具痕と推測できる傷のついた箇所の180°裏側の損傷の様子 |

|

図3は、図2の傷の位置の180°裏側についていた傷の様子です。黄色の四角で囲んだ部分が傷ですが、

ラジアル方向に分布しているのが分かります。

やはり何かに強く押しつけられた傷と、そのまま引きずった縦傷がついていました。

インナーチューブの傷の裏側に同様の傷が見られたのは、おそらく2点で挟んだからではないかと考えられます。

それと同時にラジアル方向に複数傷があるのは、一度ではインナーチューブをアウターチューブから抜き取ることができずに、

衝撃によりバイスから緩んだインナーチューブを何度も挟み直したからではないかと推測出来ます。

傷は手で触れてみると鋭く尖っているのが分かる程境界がめくれていたので、

これらがストロークを繰り返すうちにオイルシールを引っかいて損傷させ、

オイル漏れに至ったのだということが考えられます。 |

【整備内容】

フォークのアウターチューブのオイルシールハウジングの真円度の差異は0,01mm程度と製造工程の誤差の範囲だったので、

オイルシール圧入時にシールを変形させていた可能性はないと判断し、アウターチューブは再使用しました。

オイルシールはすでに破損していたので新品に交換し、インナーチューブも傷の深さを考慮し、新品に交換しました。

図4は分解整備の完了したフォーク摺動部の様子です。

| 図4、分解整備によりオイル漏れの改善したフォーク摺動部 |

|

右側のフォークも同じ様な傷がインナーチューブにあり、やはり左側と同じ整備を行いました。 |

【検証】

図5は参考としてインナーチューブにどのようにして傷ができたのかを検証する為、

整備完了後に再使用しなかったインナーチューブの比較的状態の良い部分ををバイスに挟み、

どの様な傷がつくか実験したものです。

| 図5、状況検証の為、インナーチューブをバイスで力強く締め付けている様子 |

|

局部的に圧力がかかるように、インナーチューブを接触面積の一番少ない角度でバイスで挟み、力強く締め込みました。

図6は締め付けたバイスにより形成された傷を拡大したものです。

| 図6、締め付けられたバイスとの接触部分できた深い傷 |

|

傷が斜めについているのは、斜めから挟んだ為、そしてバイスの滑り止めがこの様な模様になっているからです。

この事例のインナーチューブの傷と比較すると、傷の形状が似ていることが分かります。

インナーチューブについた傷がどの様にして形成されたのかは推測の域を出ることはできませんが、

おそらくこの事例のインナーチューブの傷は何らかのバイス等で挟んだか、

あるいは同等の力を加えられる工具等で作業した人が傷つけた工具痕ではないかと考えられます。 |

【考察】

この事例ではインナーチューブの損傷箇所が通常の走行状態では内部にあり表からはアクセスできない部分であることと、

強力な外力をかけないとここまで傷つけることはできないということを合わせて考えると、

傷は分解整備を行った人が作業中に工具で付けたものであると考えるのが自然です。

インナーチューブの様に運動部分がオイルシールと接触する部品は、

精密部品を扱うのと同等に丁寧に取り扱う必要があります。

工具は使い方によっては無限の可能性を秘めています。

しかし用途を間違えれば、例え意図していなくても時としてそれは破壊工作物になってしまう場合があります。

やはり確かな整備技術及び知識の応用と同様に、工具は作られた目的に沿って正確に使用することが求められます。 |

|