| ドライブスプロケット固定ナットの緩みと適合外のチェーンについて |

【整備車両】

RG500EW-2W (HM31A) RG500Γ(ガンマ)Ⅱ型 年式:1986年 参考走行距離:約18,500km |

【不具合の状態】

ドライブスプロケットナットが緩んでいました。またチェーンは標準仕様以外のものが取り付けられていました。 |

【点検結果】

この車両は他店で購入されたものですが,

お客様が実際に公道で走行される前にメガスピードにて法定定期点検のご依頼を承りました。

外観を目視で点検していた段階でチェーンについていくつかの疑問が浮かんできた為,その点検整備から行いました。

| 図1 シールリングのないHSL530クリップチェーン |

|

図1は取り付けられていたチェーンです。疑問に感じたのは以下の3点です。

1点目はHSLという,チェーンとしては見慣れない刻印がされていること,

2点目はシールの為の密封Oリングがないこと,そして最後に繋ぎ目がクリップであるということです。

RG500Γ(ガンマ)の標準チェーンサイズは530で,シールによるグリス封入型,繋ぎ部分はカシメ方式が指定されています。

1点目のHSLの製造品であることやノンシールであることには目をつぶっても,

繋ぎ目がクリップであるということには抵抗がありました。

中排気量以上の車両に使用されるチェーンは多くの場合,

その駆動トルクに対応する為に繋ぎ部分はカシメ方式が指定されています。

まして2サイクルエンジンの燃焼による発生トルクは4サイクルエンジンの1,5倍程度にもなります。

お客様のご希望ではチェーンは使用できればそのままで良いということでしたが,

やはりクリップのチェーンの耐久性に信頼性が得られない恐れがあると判断し,

HSLすなわち椿本チェーンに本件の問い合わせを行いました。

その結果,以下の回答が得られました。

まず椿本では現段階で国内の二輪自動車用にはチェーンを供給していないということでした。

したがって,国内の二輪自動車に対するチェーンについては一切何もコメントすることができないということでした。

このことからお客様には本来供給されるはずのないものが取り付けてあり,

信頼性や安全性はまったく分からないということをお伝えし,

新品に交換されるというご注文を承り整備する運びになりました。

なぜこのチェーンが使用されたかは手がかりがまったくないので推測することしかできません。

一番可能性が高いのは,転がし用に手元にあったチェーンが合いそうだからとりあえず付けておこう,

といったものではないかと考えられ,

製造メーカーが国内では供給していないと断言しているものが取り付けられている背景は,

少なくともポジティブではないといえます。

|

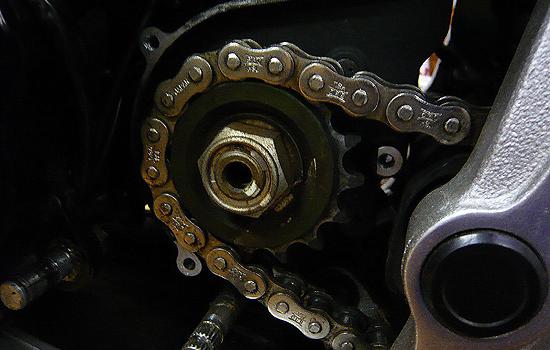

図2はチェーンと同時に点検したドライブスプロケット廻りの様子です。

このナットは正規だと130N-mで締めつけられている為,取り外しは非常に大きな力を必要とします。

しかしナットは締め付け位置の印がずれていないにも関わらず,

完全に緩んでいるといえるほどほとんど締まっていませんでした。

シャフト軸とロックナットの固定位置を示したマーキングがされていて,

位置が全くずれていないことから,ロックナットはシャフトとの回転角をずらすことなく緩んでいたことになります。

図3は新品のナット(左)と取り外した古いナットを比較した様子です。

新品のナットは内側に緩み止め加工されているのが分かると同時に,

古いナットの内側には全く緩み止めがついていないことが確認できます。

| 図4 緩み止めの金具が浮いている古いナット(上)と新品のナット |

|

図4は取り外した古いナットと新品のナットの表側の比較です。

取り外した古いナットはセルフロック機構である緩み止めの金具(黄色い四角A)が使用により浮いてしまい,

ロック能力が低下していることが分かります。 |

【整備内容】

安全に安心して走行できるようにする為,

適合不明のチェーンの交換とドライブスプロケット固定ナット及びワッシャの交換を行いました。

図5はドライブスプロケットに新品のロックワッシャ及び新品のロックナット,そして新品のチェーンを取り付けた様子です。

| 図5 車体に取り付けられたRKSTD530RXCL新品チェーンと新品のドライブスプロケットナット |

|

チェーンの連結はカシメ方式で行いました。

ロックナットは内部の緩み止め剤が確実にねじ溝に入り込むのを確認しながら取り付けました。

また外部の金属カシメ部2か所がねじ溝に沿って盛り上がっているのを確認し,

ロックナットを規定トルクで確実に締め付け,ロックワッシャをカシメて整備を完了しました。

【検証】

新品のドライブスプロケットナットを取り付けてから40km程走行したのち,

部品の状態を検証する為にドライブスプロケットナットを取り外しました。

| 図6 40km程度走行後に取り外されたドライブスプロケットナット |

|

図6は取り外したドライブスプロケットナットとドライブシャフトの様子です。

ナット内側の緩み防止剤がなくなりドライブシャフトのねじ溝に入りこんでいるのが分かります。

すなわち一度使用すれば少なくともねじ溝に加工されていた緩み止めは機能を失います。

取り外しにはかなりのトルクをかけなければ全く動かないほどナットは締めつけられていました。

つまりごく当たり前のことですが,

正確なトルクで締め付けられたものは,緩める時も相応のトルクが必要であるということです。

これは40km程度の試運転なので長期的な実験結果ではありません。

しかし130N-mというトルクで正確に締め付けられ,その上ロックワッシャでカシメられ,

更に緩み防止機構をねじ溝全体と最上部に2重に備えているナットが,

経年や走行による振動でほぼ完全に緩むという可能性はほぼ無いに等しいといえます。

この事例ではロックワッシャで回り止めをされたロックナットに位置決めの印がつけられていて,

その状態から回転角は変化していませんでした。

すなわちロックワッシャで位置決めされてナットが動いていないのであれば,

それは最初から緩んでいた,すなわち締め付け不良であると判断するのが自然です。

新品が取り付けられて,初めて外されたナットの内側とドライブシャフトの溝には緩み防止剤が付着します。

繰り返し使用されたナットは取り外した時に緩み止めが消耗してなくなっているので,

新品かどうかの判断は容易につきます。

すでに25年以上も経過している車両であり,新車時で緩み止めがナットに施されていたかは不明ですが,

少なくともメガスピードに入庫されるRG500/400Γで同等の年式,同等の程度,同等の走行距離の車両を比較した場合,

ロックナットが完全に緩んでいるものと,

取り外す時にかなりのトルクをかけなければびくともしない車両が混在していることから考えれば,

緩んでいたものは初めから締まっていなかった,

すなわち過去にドライブスプロケットが取り外され,取り付け時にナットの締め付け不良を起こしていると結論付けられます。

スプロケットやスプラインはドライブシャフトのスプラインにはめ込まれているので,

軸方向にすき間ができない限りは,その方向にずれる力はそれほど大きくなく,

ロックワッシャでナットが固定されていれば,ある程度は機能を保持する可能性もあります。

それはお客様が他店で購入されてからメガスピードに自走で持ち込まれた車両のスプロケットナットが,

完全に緩んでいたことからも推測できます。

しかし,所詮薄い鋼板が一枚、字のごとく紙一重でナットの緩みを防止しているだけなので,

近い将来必ずロックナットが緩む恐れがあります。

そしてそれがもし再使用されていたナットであれば,セルフロック機能もほとんど低下していると考えられ,

走行により徐々に軸方向にずれていけばチェーンの干渉という問題も含めて,

重大な事故や不具合につながる危険性があります。

やはり130N-mであればそのトルクで正確に締め付けられている必要があります。

その必要があるから整備書にトルク指定があるのです。

ユーザーレベルではもちろんのこと,整備業者が独自に判断して適当な締め付け作業を行うことは,

非常に危険で周囲にとっても不利益であるといえます。

少なくともメーカーの設計者が車種別に編纂された整備書に締め付けトルクを公表している限り,

その設計意図を上回る何らかのメリットがあり,そしてそれを少なくとも数値的に証明することができないのであれば,

設計者の指定通りあるいは±数%の範囲は許容するにしろ,その指定を順守するべきであるというのは,

整備技術者であれば必要最低限のことがらではないかと考えます。 |

【考察】

RG500Γ(HM31A)は例えカタログ値であるとしても,

64PS/8,500rpm,5,8kg-m/7,500rpmという大きなエンジン出力がドライブスプロケット,チェーンを介して後輪に伝達されます。

この事例ではロックナットが緩んでいましたが,規定の締め付けトルクは100N-mから130N-mと大きな力なので,

確実に取り付けられていれば例えロックワッシャがなくても緩む可能性は皆無であると考えられます。

ロックワッシャのカシメはあくまで安全装置の一部としてとらえる必要があります。

メガスピードでは故障したRG400ΓやRG500Γの修理を承る機会が非常に多くありますが,

各所点検整備するなかで、ドライブスプロケットのロックナットが緩んでいるケースが少なくありません。

しかも緩み方が,少し緩んでいたというのではなく,ほとんど締まっていないということが多々あります。

これは非常に危険なことです。

ロックナットが軸端まで緩み,同時にドライブスプロケットも軸方向にずれてしまえば,

そのひずみがチェーンにも及び,破損の直接の原因になります。

走行中のチェーンの切断はライダーのかかとに致命傷を与える危険性があるだけでなく,

ドライブスプロケットカバーを破損させたり、それが引き金でバイクのバランスを崩し,

転倒すればライダー自身はもとより周囲の交通に甚大な被害を及ぼす可能性があります。

RG500ΓもRG400Γも発売からすでに4半世紀を経た車両であるので,

様々な人の手に渡り,色々な整備がされてきた経歴が十分にあります。

販売台数の少ないRG500Γはまだしも,RG400Γはかなりいじくり倒されているものが多く,

ホースの配管やワイヤリング,ボルトの位置等がめちゃくちゃになっているものが少なくありません。

極端にいえばほぼすべての車両が適当な配管,配線になっているといっても過言ではありません。

あるはずの部品がなかったり,長さや強度の異なるボルトが適当に取り付けられていたり,

想像以上に車両は劣悪な状態になっています。

ドライブスプロケットは消耗品なので,過去に交換されていても不思議ではありませんが,

この様にいじくり倒されているケースが多い状況なので,果たして取り付け時にロックナットを新品に交換し,

トルクレンチで100N-mから130N-mの規定トルクで締めつけられているかというと非常に疑問に思います。

ロックナット内部の緩み止め防止剤は一度で消耗し,金属カシメ部も一度使用すれば相応の変形が発生します。

したがって基本的に使用ごとに新品に交換する必要があります。

そしてロックナットは100N-mから130N-mの規定トルクで締め付ける必要があります。

しかし,二輪の整備業者でさえこのトルクレンジに対応するトルクレンチを

所有していないケースが少なからず認められるので,

ユーザーレベルの整備でロックナットがトルクレンチで規定トルクで締め付けられているかどうかには疑問が生じ,

むしろ適当に締め付けられている可能性の方が高いのではないかと推測されます。

またロックナットを再使用せずに新品に交換されているかも疑問が残ります。

何故ならスプロケットも交換してあるので駆動系は問題ないという条件で他店からお客様が購入され,

そのままメガスピードに修理に持ち込まれた車両のうち,

ドライブスプロケットナットが新品であると判断できるものをほとんど見たことがないからです。

この事例の写真にあるように、新品と長い年月を経た中古のナットは,

外観からして全く新品のそれとは異なるのでその違いは一目瞭然です。

何でもかんでも再使用せずに新品にすれば良いという類のことを述べているのではありません。

このロックナットは非常に重要であるということがもっと周知されるべきであると考えているのです。

機械に対する正しい知識や技術があるのは当然のこととして,

その上で正しい取り付け工具及びトルクレンチを所持していないのであれば,

ドライブスプロケットのロックナットの様な非常に大きなトルクで確実に締め付けなければ安全に関わる部分に関しては,

業者であれユーザーであれ整備を行うべきではないと考えるのは,

これだけ多くのドライブスプロケットロックナットの緩んでいる事例を見ればごく自然であるといえます。

130Nという締め付けトルクは,大人でもかなりの力を加えないとその締め付けトルクに達しません。

ましてドライブスプロケットは締め付け方向に回転する為,

その回転を確実にロックしなければ締め付けトルクが逃げてしまい,

適当に勘で行われた締め付けではほとんどの場合、規定の締め付けトルクに全く達していないと考えられます。

この事例ではロックナットとシャフトにマーキングされた白い位置決めの印にずれが発生していなかったことから,

マーキングがロックナット取り付け時に記されたものであると仮定すれば,

シャフト軸に対してロックナットが全く回転していないことを示しています。

しかしその状態ですでにほぼ完全にロックナットは緩んでいました。

つまりロックナットは回転しないで緩んでいたことになります。

回転して締め付けられたものが緩むには,その逆方向に回転する必要があります。

ですがそれが回転しないで緩んでいたとすれば,

理論的には最初から緩んでいた、あるいは締め付けがかなり不十分で,

エンジンの長期間の振動により緩む程度の締め付けしかされていなかったと考えられます。

そして規定トルクで締め付けられていないケースの原因は,業者であれユーザーであれ,

正確なトルクレンチを使用せずに適当な整備が行われていたことであると推測される結論に至ります。

ナットの取り外し時に全くセルフロック機能が働いていなかったので,

脱落しなかったのはロックワッシャの機能が大部分を担っていたのではないかと推測されます。

避けることのできる不具合や事故につながる要素は可能な限り排除されなければなりません。

そしてその為には正確かつ確実な整備が求められます。

やはり駆動系やブレーキ廻り等安全に直接かかわる部分の整備は専門の整備技術者が行うべきであるといえます。 |

|